俳優・榊原利彦さんが座長をつとめる劇団「THE REDFACE」の公演「七慟伽藍(しちどうがらん) 其の十三」が4月8日(金)~4月10日(日)愛知県芸術劇場で行われました。この作品は、2009年の初演以来3年ぶり13回目の上演。劇団としても最多再演数を誇り、これまで70人以上に及ぶキャストたちによって上演されてきました。今回のアイデアニュースでは、筆者が観劇した4月9日公演の様子をお伝えします。

劇団THE REDFACE公演「七慟伽藍(しちどうがらん) 其の十三」より=撮影・堀江男二

物語は、天界の扉の鍵を持つ八尾比丘尼(田中良子)が、ストーリーテラーとして登場するところからはじまります。戦国時代が終わって400年、未だ成仏できない戦国武将の7人、織田信長(榊原利彦)、武田信玄(斉木テツ)、朝倉義景(三井伸介)、浅井長政(塚田慎太)、明智光秀(奥田直樹)、徳川家康(長繩龍郎)、豊臣秀吉(串間保)が、音も光もない「冥界」で出会います。

八百比丘尼役・田中良子さん=撮影:堀江男二

ご存知のように、この武将たちは、自らが天下をとることで国が平和になると信じ、命がけで戦ってきた面々。彼らは自分たちが死んでからもなお、敵を倒さなければ平和はないといった強い念を持ち、成仏できないまま、冥界をさまよい続けていました。

「七慟伽藍(しちどうがらん) 其の十三」より=撮影・堀江男二

自分たちの死後の国は一体どうなってしまったのか、自分の子孫たちはどうなったか、ということをそれぞれが気がかりに思っており、冥界で再会した武将たちにたずねます。次々に明かされていく事実に、驚き、怒り、嘆く7人。武将たちが思い思いの言葉で語るうちに、やがてなぞに包まれた戦国の真実が明らかになっていきます。

この作品は、2008年、脚本家の榊原玉記さんにより、織田信長と豊臣秀吉が一乗谷を焼き尽くすシーンを描いた15分の寸劇から生まれたもの。その後、5名の戦国武将(武田信玄、朝倉義景、浅井長政、明智光秀、徳川家康)と紅一点の八百比丘尼をストーリーテラーに加え、8名の物語として完成させたそうです。

明智光秀役・奥田直樹さん=撮影:堀江男二

脚本は榊原玉記さんにより史実に基づいて描かれたオリジナルですが、もしかして実はこういうことだったのかな、と思わせるリアルな視点が面白かったです。歴史好きの方はもちろん、知識を持ちあわせていない方でもわかりやすく楽しめるように構成されていました。

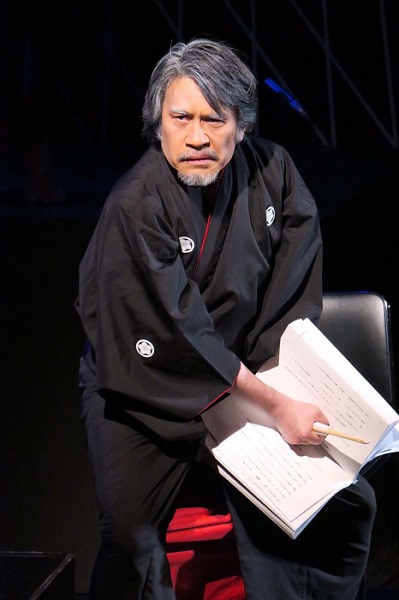

ラスト場面の迫力は圧巻(織田信長役・榊原利彦さん)=撮影・堀江男二

<「七慟伽藍 其の十三」フォトギャラリー>(サムネイルをクリックすると拡大されます。「>」マークをクリックすると次のページに進みます)

<THE REDFACE 近日公演予定>

★「カルメン OPERA COMIC」

【横浜公演】2016年5月2日(月)横浜市開港記念会館

★「羅馬から来た、サムライ」

【名古屋公演】2016年7月8日(金)~10日(日)愛知県芸術劇場小ホール

【東京公演】2016年7月13日(水)~15日(金)スクエア荏原ひらつかホール

<関連サイト>

⇒「THE REDFACE」公式サイト

2016年5月2日に上演する「カルメン OPERA COMIC」のフライヤー

2016年5月2日に上演する「カルメン OPERA COMIC」のフライヤー

<アイデアニュース有料会員限定部分>ここから先は、アイデアニュースの有料会員(月額300円)だけが読める部分となります。有料会員になると過去の記事を含むすべての記事をお読みいただけます。有料会員登録は ⇒こちら

■榊原さんが考案された「活読劇」という演出方法は

■凄まじいノンストップの疾走感、100分後には観ている側も汗だく

■榊原さん「再演を機に、今後東京でも是非やってみたい」

■榊原さんが考案された「活読劇」という演出方法は

また、この舞台の一番の見どころは、榊原利彦さん自身が考案された「活読劇」という演出方法です。「活読劇」は、台本を持ち椅子に座って演じるという点ではある意味「朗読劇」なのですが、台本を持つことであえて動きに制限をかけ、観客の想像力をを掻き立てながら進行していきます。

本を持つことであえて動きを制限=撮影・堀江男二

役者たちは、台本を手に持ってはいますが、台詞は全部覚えた状態なので台本に目を落とすことはありません。椅子に座っていますが、全く動かないということではなく、場面によっては立ち上がって背景の動きを体現し、声の響きで繊細に描写します。朗読劇や演劇とはひと味違ったスタイルで、とても斬新でした。

■凄まじいノンストップの疾走感、100分後には観ている側も汗だく

場面ごとにがらりと変わる空気感も役者陣のなせる演技で、ぞくっとする臨場感がありました。舞台というよりも、まるで3D映画を見ているような感覚、しかも物語が始まってからノンストップで展開していく疾走感は凄まじく、100分後には観ている側も汗だくでした。

「この活読劇は、通常の演劇の何倍もの精神力と体力を使うので、1日1公演しかできないんです。だけどこれほどやり甲斐のある舞台はありません」と榊原さん。彼が演じた織田信長はまさに「第六天魔王」、身震いするほどの貫禄でした。

■榊原さん「名古屋での再演を機に、東京でも是非やってみたい」

終演後、榊原さんは「演じていて、本当に気持ちよかった。名古屋での再演を機に、今後東京でも是非やってみたい」と話していました。榊原さんが生み出したこの新しいスタイル「活読劇」は、今後も演劇界にさらなる新風を巻き起こしていくことでしょう。