『ハイドンの名によるメヌエット』(作品Op. 58:1909年)(※1)、モーリス・ラヴェル(Maurice Ravel:1875年3月7日-1937年12月28日)作曲、推薦録音:ヴラド・ペルルミュテール(ピアノ演奏)(※2)

爛熟期の文化というものは、光の燦めきが一瞬空を黄金色に染めるに見えたかと思うと、瞬く間に闇に落ちてしまうような儚い運命にあるようだ。それは、果実が熟しきり、朽ち果てて地面に落下する直前に発する、甘く、かつ、ある種のすえた“匂い”をも連想させる。世紀末とは、そのような“匂い”に満ちた、どこか妖しく危うい光の支配する世界である。

■ハイドン没後100周年記念の委嘱作品

フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの没後100年目に当たる1908年のパリ。後にベル・エポック(古き良き時代)と呼ばれる文化が、第三共和制の下で最盛期を謳歌していた。第四回パリ万国博覧会で建設されたエッフェル塔を始めとして、公共建築物や記念碑が数多く作られ、世界初の百貨店と言われるボン・マルシェや、メトロの開業、そして、第二回近代オリンピックと同時に開催された第五回パリ万国博覧会が、パリの文化の黄金期を誇らかに彩っていた。第二帝政下における工業化が社会資本の整備を推進し、現在のパリの街並みがほぼ完成されたのもこの頃であった。これらの大都市では、新たに移住してきた人々、特に、近代市民社会の担い手として台頭したブルジョワジーが大量消費社会の主役となり、その影響は芸術の分野にも及んだ。

特に美術の分野では、伝統的に王侯・貴族がパトロンとなっていたフランス芸術アカデミー(※3)と、その官展であるサロン・ド・パリが君臨する態勢の下で、それらに属さない芸術家集団が勃興してきた。後に印象派、象徴主義、アール・ヌーヴォー、キュービスム、フォーヴィズムなどと呼称されることになる彼らは、新しく整備されたパリの街に点在するカフェで集い、交流をし、新たな芸術のあり方や方向性を議論していく中で、革新的な芸術の創造を力強く推し進めた。そして、ブルジョワジーを中心とした新たな市民層が、彼らの作品の購買者となり、その活動を支えていくのである。

■55小節に隠されたハイドンの名前とパリのエスプリ

このような時代を背に、各国の音楽界は偉大な作曲家ハイドン(※4)の遺徳を偲び、様々な記念行事を執り行った。フランスでは、独立音楽協会(※5)の雑誌“レヴュー・ミュージカル”が、ハイドンに因んだ動機を基に、当時のフランスの音楽界を代表する6名の作曲家に記念作品を委嘱した。その中の一人、モーリス・ラヴェルが作曲したのが、『ハイドンの名によるメヌエット』である。

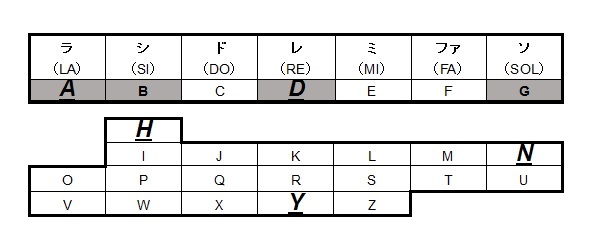

ハイドンに因んだ動機とは、彼の名前の綴り“HAYDN”を、次の規則に従って音名に置き換えたものである。まず、英語表記でAを先頭にGまでの1オクターブ分のアルファベットを並べる。それは即ち、音名のラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ(フランス語の音名では、LA、SI、DO、RE、MI、FA、SOL)に相当する。ただし、ドイツ語の音名では、“シ”の音はHなので、Bの下にHを置き、次のI以降はHの下から順番にZまで並べると、以下の表のようになる。ここで、最初のオクターブ、AからGの行のみを用いて“HAYDN”を音に置き換えると、B → A → D → D → G(シ→ラ→レ→レ→ソ)という音階が完成する。ラヴェルはこの作品で、まず“HAYDN ”の順序で主題を提示し、もう一度それを繰り返す。次にその主題を、N → D → Y → A → H(ソ→レ→レ→ラ→シ)と逆行させて展開し、逆行したその主題をさらに、レ→ソ→ソ→ド→シと逆さまにして曲に取り入れている。そして、最後は元の主題の“HAYDN”に戻り、曲を終了する。詳しくは、ジョルジュ・レオン著 / 北原道彦、天羽均共訳『不滅の大作曲家 ラヴェル』(音楽の友社 昭和49年10月31日) 166頁を参照されたい。

楽譜を追いかけるような映像で、“HAYDN”がどのように展開していくかが表示されて分かります。

“HAYDN”という5文字を音符に振ることで主題とし、わずか55小節、演奏時間2分程度の曲で大作曲家ハイドンを讃えるというのは、一見音楽における“地口”(※6)のような軽さも否めず、演奏を聴いていない当時の批評家には、単なる軽い諧謔としか思えなかったかもしれない。しかし、そこは“管弦楽の魔術師”と呼ばれたラヴェルである。淡い色彩の中にぼんやりと浮かぶ世紀末パリのエスプリを、簡潔だが巧みな技法によって描き出している。フランスを戦乱に巻き込むことになる史上初の世界大戦前夜、パリの繁栄が終焉を迎えようとするさなか、絢爛な宴の終わりを予兆するような、甘く気だるく、そしてある種の懐古趣味にも通じる響きで、この曲は人々を一瞬の享楽へと逃避させるのである。

■モーリス・ラヴェルのスペイン趣味

モーリス・ラヴェルは、1875年、フランスの南西部に位置するピレネー=アトランティック県のシブールで生まれた。ビスケー湾に面したバスク地方に属するその町は、10キロほど西に行くともうそこはスペインであり、パリとは全く違う気候風土が育んだ、異国風の文化が醸し出す雰囲気をもった土地である。事実ラヴェルには、彼の異国趣味の最も強烈な発露がスペインであると断言できるほど、スペインを題材にした作品が多い。それらには、『スペイン狂詩曲』、『スペインの時』、『ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ』、そして、かの有名な『ボレロ』がある。また、『道化師朝の歌』や『高雅で感傷的なワルツ』などにも、スペインを印象付ける、黄金色の陽の光がうねり踊るような躍動的なリズムが取り入れられている。

ラヴェルが事あるごとにスペインをテーマとしたのは、かの国に対する彼の郷愁に加え、バスク人の母から受け継がれた血の賜物であるに違いない。それでも、ラヴェルはフランス印象主義の作曲家として類別されるのが常である。しかし、彼の作品は、その人をもって印象主義の嚆矢とするクロード・ドビュッシー(Claude Debussy:1862年8月22日-1918年3月25日)の音楽とは一線を画していることに注意しなければならない。

■保守的勢力に対抗する印象主義の絵画と音楽の共鳴

そもそも“印象主義”あるいは“印象派”とは、クロード・モネ(Claude Monet:1840年11月14日-1926年12月5日)が、第一回のグループ展である<匿名協会>の展覧会に出店した作品、『印象、日の出』(1873年)を揶揄した批評家の言葉に由来する。刻々と色を変えて降り注ぐ太陽の光と影、それを反射する水の煌めき、流れる雲、全体を包む湿気を含んだ空気…といった、刹那に変化する対象がもたらす自然の姿を、筆触を残しながら描いていくその技法は、精緻なデッサンや明確な輪郭線を重んじる形式主義に依って立つ、フランス芸術アカデミーの古典的な様式とは相入れない革新的なものであった。

印象主義音楽も印象主義美術と同じく、人間の“個”に立脚した主観性や物語性を形式や調和を重視して表現することよりも、自然を取り巻く瞬間的な“雰囲気”や“気分”に着想を求めることで発展していった。そして、ドビュッシーもまた、その斬新な作品が“印象派”という言葉によって痛烈に批判されることにより、皮肉にも音楽における印象主義の草分けという地位を得たのである(※7)。ここには、フランス印象主義における、美術と音楽の符合がみられるのであるが、それは決して歴史の偶然ではなく、長くフランスの芸術界に君臨してきた保守的な権威主義に対する、美術と音楽の革新的な力の共鳴がもたらしたものである。ジャン=ミシェル・ネクトゥー(Jean‐Michel Nectoux)は、印象主義絵画と音楽の関係を、短い文章で非常に端的にとらえている。

“…彼(ドビュッシー ※注Koichi Kagawa)がごく自然に視覚の領域と聴覚の領域のあいだと行き来していることに驚かされる。音楽を色彩の用語で描写したり、あるいは逆に、耳から風景へと誘う、正真正銘の「音の絵画」を自然の情景から引き出してくる。”(※8)

■ “スイスの時計師“ラヴェルと”印象派の草分け“ドビュッシー

印象主義音楽の特徴を、巷間流布されている言葉を列挙して表すと次のようになろう。即ち、形式的特徴としては、全音音階の使用、不協和音の使用、調整の欠如、自由なリズム、形式の曖昧さ、小説の変動等。主観的特徴としては、幻想的、色彩的、感覚的、曖昧さ、光と陰影の強調、空気感の重視、洗練された響き等。

では、ラヴェルがこれらの特徴を意識して作曲し、印象主義音楽におけるドビュッシーの後継者たるべく創作活動をしていたかというと、それは全く違う。この両者の音楽には、あたかも水火二川を隔てるが如く、明確な相違点が存在する。ラヴェルの音楽には、印象主義の音楽が持つ上記の一般的特徴とは一見相容れない、楽式に則った厳格さと、輪郭が明瞭で力強いリズムと表現がある。例えば、『クープランの墓』についてジョルジュ・レオン(Georges Léon)は言う。

“ここでも再び音楽家は正確で厳密、何ごともゆるがせにしない道程を辿り、それから逸脱することなく、選びとった形式の要求する規則に、非常に巧みに従ってゆく。とりわけ古典舞踊の形式の場合にこのことが言える。”(※9)

『クープランの墓』は、プレリュード、フーガ、フォルラーヌ、リゴドン、メヌエット、トッカータといった、古典的な形式に則った語法で書かれている。その内、フーガとトッカータ以外は古舞曲の様式を引用したものであることも注目に値する。その他、ラヴェルの重要なピアノ作品である『ソナチネ』、『ハバネラ』、『高雅で感傷的なワルツ』、二つの協奏曲(『左手のための』と『ピアノ協奏曲ト長調』)、そして『ボレロ』は、その名が示唆するように、全て厳格な楽式を踏襲している。これらの特徴は、ラヴェルがしばしば、“スイスの時計師”と呼ばれる所以である。そして、『ハイドンの名によるメヌエット』であるが、これも舞曲の形式に立脚し、更に、先に述べた“HAYDN”の名を譜面に織り込むことで二重の秩序とし、自身の作品の枠組みとしているのである。

■ 『ハイドンの名によるメヌエット』に浮かぶ陽の名残り

ドビュッシーの作品とのこれらの相違ゆえ、私はラヴェルの音楽を、“印象派”という因襲的な名称によって組み分けることを避けたいのである。にもかかわらず、『ハイドンの名によるメヌエット』には、規則に縛られた堅苦しい雰囲気が微塵も感じられず、むしろ、モネやドビュッシー等、印象主義の芸術家達が描いたベル・エポックのパリと同種の風味を覚えるのである。そこには、海に沈んだ直後に、ほんの一瞬だけ燦爛と光を放った陽の名残りのように、鈍い輝きが数条の線になって海の彼方に流れていく風景が浮かび上がる。残照がさっと刷かれた茜色の夕空に見るその儚(はかな)さは、ラヴェルの80近い作品の多くに共通する曲調である。彼の作品、殊にピアノ曲は、輝きの裏に翳るその儚さゆえに、例えようもない美しさを湛えながら、水底に深く沈む宝石の揺れる輝きのようでもある。元来ラヴェルの体に流れるバスク人の血は、力強く煌めくスペインの太陽そのものであろう。しかしその眩しい輝きは、パリのカフェに集う新しい芸術運動の担い手たちの描く“世紀末”という雰囲気に同期し、希釈されて、その時代のパリを淡く照らし始める。それが『ハイドンの名によるメヌエット』が放つ光なのである。

印象派の淡い色調の絵画が表示され、視覚的にもこの曲を印象付けています。

ハロルド・ロイドとジョビナ・ラルストンが出演した無声映画が音楽と共に流れ、モネの睡蓮の庭に似た風景の中で二人が出会います。比較的早いテンポの力強いピアノ演奏です。

<ここからアイデアニュース有料会員(月額300円)限定部分>

■ 稀代の“ラヴェル弾き”プラド・ペルルミュテールが奏でる音の煌めき

■カリフォルニアの明るい陽射しとパリの黄昏

- 音楽さむねいる:(23)不思議な番号“8” (2)ドボルザークの交響曲第8番 2017年6月8日

- 音楽さむねいる:(22)不思議な番号“8” (1)ベートーヴェンの交響曲第8番 2017年5月30日

- 音楽さむねいる:(21)人形と音楽 (3)ストラヴィンスキーのバレエ『ペトルーシュカ』 2017年3月12日

- 音楽さむねいる:(20)人形と音楽 (2)チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』 2017年3月11日

- 音楽さむねいる:(19)人形と音楽 (1)人形浄瑠璃の世界 2017年3月11日

■ 稀代の“ラヴェル弾き”プラド・ペルルミュテールが奏でる音の煌めき

では、『ハイドンの名によるメヌエット』を聴く上で、最もラヴェルの意思に沿った演奏をするピアニストは誰かというと、やはりヴラド・ペルルミュテール(※10)を挙げたい。その理由は、彼がラヴェルから直接その音楽の“弾き方”を伝授されたことによる。

ラヴェルのピアノ曲、『水の戯れ』に強い感銘を受けたペルルミュテールは、1925年から1927年にかけてラヴェルに師事した。特に、彼がラヴェルの自宅に定期的に通った1927年の6か月は、譜面に記載されていない指示や解釈をラヴェル本人からこと細かく教えられ、楽譜の行間を読み説くことで、作者の意図を的確に演奏に反映させる礎を築いた重要な期間であった。生涯弟子をとることをしなかったラヴェルであるが、この才能あふれるピアニストには、彼の音楽を伝承するに値する何かがあったのであろう、彼のピアノ曲のほぼ全曲を直接教えたと言われている。

なるほど、この伝説のヴィルトゥオーゾ(達人)、ペルルミュテールの録音を聴くと、彼がラヴェルの直弟子であるという事実を知らなくても、ラヴェルの曲が放つ神々しい言霊(ことだま)を伝え説く“みこともち(=御言持ち)”のような威厳に、知らず知らずのうちにひれ伏している自分がある。ペルルミュテールの演奏は、ラヴェルの“法則”を知悉した者だけが奏でることができる、音の煌めきが跳躍する世界であり、後世の誰もが規範とするべき輝きに満ちている。

■カリフォルニアの明るい陽射しとパリの黄昏

私が、『ハイドンの名によるメヌエット』が収まるペルルミュテールのCDを買い求めたのは、1993年の夏、カリフォルニア州バークレーのレコード店であった。私が通っていた大学の正門の前に陣取る大きなレコード店に、そのCDはあった。サンフランシスコ湾に流れ込む冷たいカリフォルニア海流の影響で、夏でも朝夕は暖房が必要なほど冷涼なサンフランシスコの対岸の街であるが、インディアンサマーと呼ばれる猛暑が9月初旬に数日訪れることがある。大抵の家はエアコンが設置されていないこともあり、暑さを凌ぐために、私はそのレコード店に駆け込んだのであった。店内の暗さに目が馴染む間もなく、目が眩むような明るい陽射しが四角い窓や入り口に射られ、あたかも真っ白い布が暗い空間に浮かんでいるような錯覚を覚えた。

今でもこのCDのカバーを目にすると、全てを白色で塗り潰してしまうほどに強烈な太陽が降り注ぐ、カリフォルニアの乾いた夏を思い出す。しかし、ペルルミュテールの演奏にひとたび耳を傾けると、インディアンサマーの太陽は白昼夢のように消え去り、代わりに淡い光が支配する世紀末のパリが突如出現する。そして、その輝かしい繁栄が頂点に達した瞬間、一点を照らしていた眩い光が幾つもの筋になって飛び散り、黄昏の空に鰯雲が流れる秋のような、もの憂げな雰囲気に取って代わるのである。ペルルミュテールの『ハイドンの名によるメヌエット』は、そんなベル・エポックのパリに生きたモーリス・ラヴェルという天才作曲家の、低く静かな息遣いをも再現しているかのようである。

———————–

※1 “Menuet sur le nom d’Haydn”, Op. 58 (Maurice Ravel)

※2 Vlado Perlemuter / Maurice Ravel Pian Works Vol. 2 (Nimbus Records NI 5011)

※3 古典主義を規範とし、フランスの美術界に君臨した保守的な団体。1648年に創設された王立絵画・彫刻アカデミーが、1816年に音楽アカデミー並びに建築アカデミーと合併し、フランス芸術アカデミーとなる。

※4 Franz Joseph Haydn (1732年3月31日-1809年5月31日)

※5 Société musicale indépendante (S.M.I), ラヴェルが発起人となり、新しい音楽の創造を標榜して1909年に設立した音楽団体。ストラヴィンスキーもメンバーに名を連ねている。

※6 古くから日本の庶民の間に流行した、掛詞や韻を踏むことによる一種の駄洒落、言葉遊び。

※7 ドビュッシーは、1884年にフランス芸術アカデミーが主催したコンクールに入選し、ローマに留学する資格を得た。それに伴って、アカデミーに送付した3つの作品のうち、交響組曲『春』に対して下された痛烈な評価による。

※8 ジャン=ミシェル・ネクトゥー「自分の音楽的夢想を書きたい……」(『ドビュッシー、音楽と美術-印象派と象徴派のあいだで』24頁 日本経済新聞社©2012、公益財団法人、石橋財団ブリジストン美術館©2012)

※9 本文前掲『不滅の大作曲家 ラヴェル』171頁

※10 Vlado Perlemuter (1904年5月26日-2002年9月4日), リトアニアにポーランド系ユダヤ人として生まれる。13歳でパリ音楽院に入学し、アルフレッド・コルトーからピアノを学ぶ。20代からラヴェルに師事し、以後ラヴェルの謦咳に接したピアニストとして、数多くの演奏会や録音によってラヴェルのピアノ曲を演奏した。